Подтверждением тому — выставка «Музей природы Дона», которая работает в Областном музее краеведения. Экспозиция эта постоянная, но почему-то ростовчане посещают ее нечасто. Когда-никогда придут на экскурсию школьники или забредет любопытствующий турист. Такое невнимание к нашей истории мне кажется странным, тем более что в этой части музея краеведения есть очень много любопытного. Экскурсию для меня проводил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Ростовского областного музея краеведения Олег Добровольский.

Белуги размером с лодку

Первое, что бросается в глаза в этом зале, — огромная рыба. Она занимает центральное место в экспозиции и довольно внушительную часть помещения.

— Это белуга, выловленная у нас в Дону в 1960 году, — рассказывал старший научный сотрудник. — Длина ее скромная, всего 277 сантиметров, другие белуги тогда достигали девяти метров. Да и поймать шестиметровую рыбу в то время удавалось многим рыбакам. Весила наша белуга 250 килограммов, было ей 25 лет. Из нее тогда извлекли два ведра прекрасной черной икры.

Содержимое рыбины съели, а кожу, голову и прочие «запчасти» сохранили и сделали чучело. Долгие годы оно стояло в открытом доступе, но любопытные посетители то за хвост белугу потягают, то за ус подергают — пришлось рыбу реставрировать и прятать в стеклянный короб. Теперь рядом с этой красавицей навечно замерли не менее внушительные по размеру караси, ерши и прочая донская мелочь, которая сегодня нам кажется гигантской.

— Раньше белуга жир нагуливала в Азовском море, а на нерест шла на Дон. Но отстроенные во время пятилеток гидросооружения стали для нее серьезным препятствием — рыба не могла пройти в верховье реки, весь цикл ее жизни рушился, и это печальным образом сказалось на популяции, — объяснял Олег Добровольский. — Белуга во всех смыслах измельчала. Сегодня в области отстраивают рыбозаводы, искусственно выращивают этот вид, но, что бы мы ни делали, о белуге размером с лодку сегодня можно только мечтать.

Природная гигантомания

В одном из углов экспозиции под стеклом расположились гигантские кости. Это скелет первобытного бизона. Его нашли в карьере на левом берегу Дона. Где именно, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Ростовского областного музея краеведения рассказать отказался.

— У нас и так слишком много черных копателей. Ладно, когда человек вырыл себе одну-две косточки на память, но многие же на этом зарабатывают и разрушают древние захоронения, — резонно заметил он.

— Но на левом берегу к чемпионату мира развернулась большая стройка, и, возможно, и ваш карьер и его содержимое попадут под экскаватор, — предположила я.

— Это проблема всех карьеров. Так уж устроен мир, мы не можем сохранить все. И даже то, что нашли, не можем хранить вечность, — философски заметил Олег Добровольский.

Я обратила внимание на часть экспозиции с окаменелыми остатками древних растений. Кино про то, какими огромными были доисторические деревья, смотрели все, но когда ты видишь отпечаток растения вживую, это совершенно другие ощущения. Сразу представляешь восемнадцатиметровый хвощ или лист папоротника высотой с девятиэтажку. И себя — муравья, прячущегося за камнем, который на поверку оказывается пометом гигантской птицы.

На одной из стен — череп большерогого оленя. Как пишет энциклопедия, он отличался крупным ростом и огромными (до 5,2 м в размахе) рогами, сильно расширенными вверху в форме лопаты с несколькими отростками. Строение зубов, конечностей и рогов показывает, что большерогий олень обитал на влажных лугах. Жить в лесах могли только самки или самцы, сбросившие рога, — самец с такой махиной на голове просто не смог бы там передвигаться, застревал бы между деревьями. Ученые называют причиной вымирания этого оленя наступление леса на открытые пространства.

— Этот экземпляр не очень крупный, рога сохранились не в полном объеме, но если представить себе их, то размах будет около двух метров, — объяснял экскурсовод. — Череп попал к нам в конце 1950-х годов. Его выловили в Дону местные рыбаки и привезли в музей.

Рядом с гигантским оленем расположились фрагменты костей пещерного льва и медведя. Отчего этих животных называют пещерными, точного ответа я не нашла. С пещерами в наших степях было туговато, но кости этих животных (особенно медведей) находили именно в пещерах. Быть может, древний человек использовал их в своих бытовых или культовых целях?

Слон Громова

Один из самых крупных экспонатов этой выставки — слон Громова. Череп такой большой, что его выставили отдельно от основной экспозиции — голова древнего слона занимает пространство рядом с лестницей на второй этаж. Весит эта костяная махина больше 300 килограммов. Другие кости этого животного можно увидеть в экспозиции.

— Почему слон Громова? — спросила я.

— Потому что этот скелет обнаружил на нашей земле один из самых видных палеонтологов СССР Валериан Иннокентьевич Громов. Именно у нас, в Ростовской области, он нашел и описал хапровский фаунистический комплекс. То есть комплекс животных, которые жили на нашей территории 2,5 миллиона лет назад. Это был прорыв в палеонтологии. И описал он их по находкам карьера на северном побережье Азовского моря у станции Хапры. И вот здесь представлены как раз те животные, которых нашел и определил этот замечательный ученый. Однако кости, добытые Громовым, не сохранились. В музее представлена восстановленная экспозиция. Во время Великой Отечественной войны под бомбежками погибли и отобранные экспонаты, и сам Хапровский карьер. А когда Ростов вернулся к мирной жизни, палеонтолог, ведущий научный сотрудник Азовского музея-заповедника, кандидат геолого-минералогических наук Вера Сергеевна Байгушева в 1950–1960-х годах прошлого века заново собрала всю коллекцию представителей хапровского фаунистического комплекса. Но теперь это были находки из другого, Ливенцовского карьера.

— Некоторые виды, которые нашли в это время, стали новыми для науки и были описаны впервые. К примеру, слон Горомова был описан по черепу. Это голотип, то есть образец, по которому определили вид, — пояснил Олег Добровольский. — Обладатель черепа — молодая самка. Другой череп слона Громова хранится в Азовском краеведческом музее.

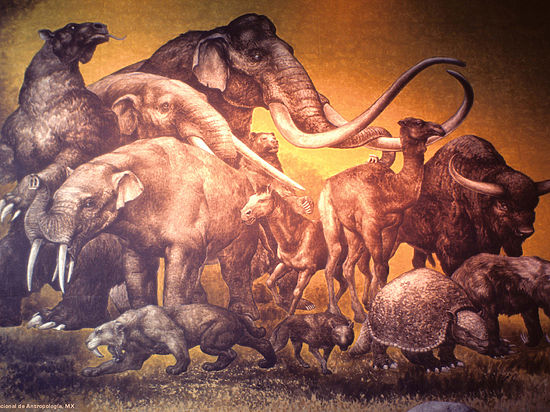

Изначально у слонов был общий предок, который жил в Африке, и было это пять с лишним миллионов лет назад. Около трех миллионов лет назад слоны добрались до Евразии и постепенно заселили ее (на это ушло полтора миллиона лет), а часть животных даже ушла в Америку. Ну, а дальше была эволюция, в ходе которой слоны меняли друг друга. Согласно современной версии, последовательность была таковой: румынский слон, слон Громова, южный слон, таманский слон, трогонтериевый слон, хазарский слон, мамонт.

Поскольку слон Громова родственник трогонтериевого слона, то по описанию последнего можно представить его предка.

Это был крупнейший из известных науке представитель семейства хоботных на планете за всю ее геологическую историю. По размерам сопоставим с огромными доисторическими динозаврами. В высоту в плечах достигал почти пяти метров, весил до десяти тонн. Обитал около 1,5–0,2 миллиона лет назад на огромном географическом ареале. Гигантские бивни в длину достигали также почти пяти метров, в диаметре — около 25 см. В еде этот слон был неприхотлив — сметал все, что попадалось под хобот: в лесостепных ландшафтах (у нас на Дону) переходил на веточно-лиственную диету и растения нижнего лесного яруса. Эта приспособляемость позволила распространиться большому зверю практически по всей Северной Азии (в то время и у нас, и там было значительно теплее, чем теперь).

Гуманные хищники

— А вот это саблезубая кошка. Ее часто называют салбезубым тигром, но это неверно, есть особая ветвь саблезубых кошачих, — показал картинки животного и его кости экскурсовод.

Долгое время ученые считали, что эти животные благодаря массивным клыкам терзали свою жертву до состояния бишфтекса. Но позже появилось мнение, что убийство жертвы было гуманным. Придавив ее к земле мощными передними лапами или впившись ей в горло, саблезубый тигр мгновенно перерезал жертве сонную артерию и трахею. Точность укуса являлась основным оружием этого хищника — ведь клыки, застрявшие в костях добычи, могли сломаться. Такая ошибка стала бы для неудачливого хищника фатальной, лишив его способности охотиться и тем самым обрекая на гибель

Питались эти животные бизонами, кабанами, антилопами, древними лошадьми и даже людьми. Считается, что саблезубые кошки были очень умными хищниками, способными охотиться на зверей, размеры которых значительно превосходили их собственные. Вымерли саблезубые кошки в ледниковый период, когда исчезли и другие крупные животные, которыми они кормились.

А бобры были добры

Есть в этой экспозиции особый экспонат — бобр-трогонтерий. Не так давно у меня жила белая лабораторная мышь. Зубы этой крохи были длинные и крепкие, и я не раз ловила себя на мысли о том, что если бы мою крысу увеличить в размерах, то она стала бы зоокилером — умным, быстрым и ловким.

Именно такими и были доисторические грызуны, бобры. Правда, на фоне общей гигантомании они не выглядели такими уж мощными, но, встретив подобного «парня» сегодня, мало кто обрадовался бы. Ростом эти бобры были около двух с половиной метров, вес их переваливал за двести килограммов. Но набирали свою массу они не за счет зазевавшейся мелочи, а за счет растений — древние грызуны были растительноядными. В отличие от современных бобров их гигантские предки имели заостренные зубы и закругленные хвосты, как у мускусных крыс.

В Музее природы Дона вы можете познакомиться и с другими животными, которые населяли нашу территорию миллионы лет назад. Среди них — левенцовская лошадь, приазовская жирафа, этрусский носорог, древний верблюд, гиппарион, бугорчатозубый мастодонт, олень арверноцерос, азиатский страус, длиннорогий лось и многие другие.

Еще одна немаловажная деталь — в музее действует программа «Доступная среда». Теперь прослушать экскурсию могут и люди с нарушениями слуха (здесь появилась информационная система «Исток» — она в несколько раз усиливает звук речи экскурсовода и гасит лишние шумы). Еще одна новинка — объемные композиции для слабовидящих. Это большие модули, выполненные из разных материалов и геометрических форм. Человек с нарушениями зрения может потрогать макет с пасущимися на берегу мамонтами. Рядом расположен модуль с песком, в котором спрятаны аналоги древних костей. Дети могут определить экспонаты на ощупь, а также поиграть в палеонтологов и собрать из костей часть скелета древнего животного. Установлены в музее и пластиковые панно с рельефно-точечным тактильным шрифтом Брайля.

Чтобы услышать подробный рассказ об эпохе плейстоцена, в которой когда-то жил и наш край, приходите в Областной музей краеведения (ул. Б. Садовая, 79). Об экскурсии лучше договориться заранее.